https://collective201.carrd.co

https://www.instagram.com/practiceof.curating/

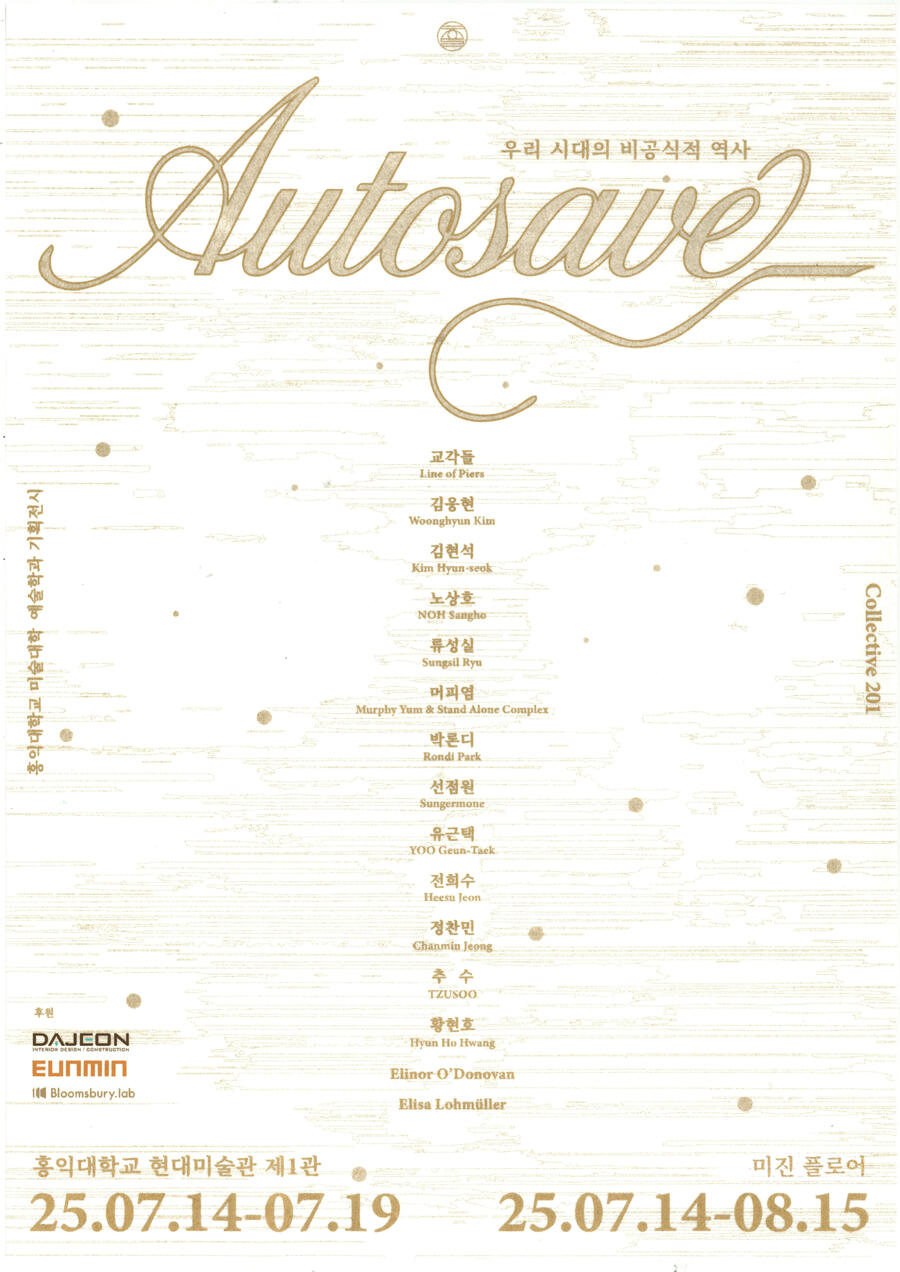

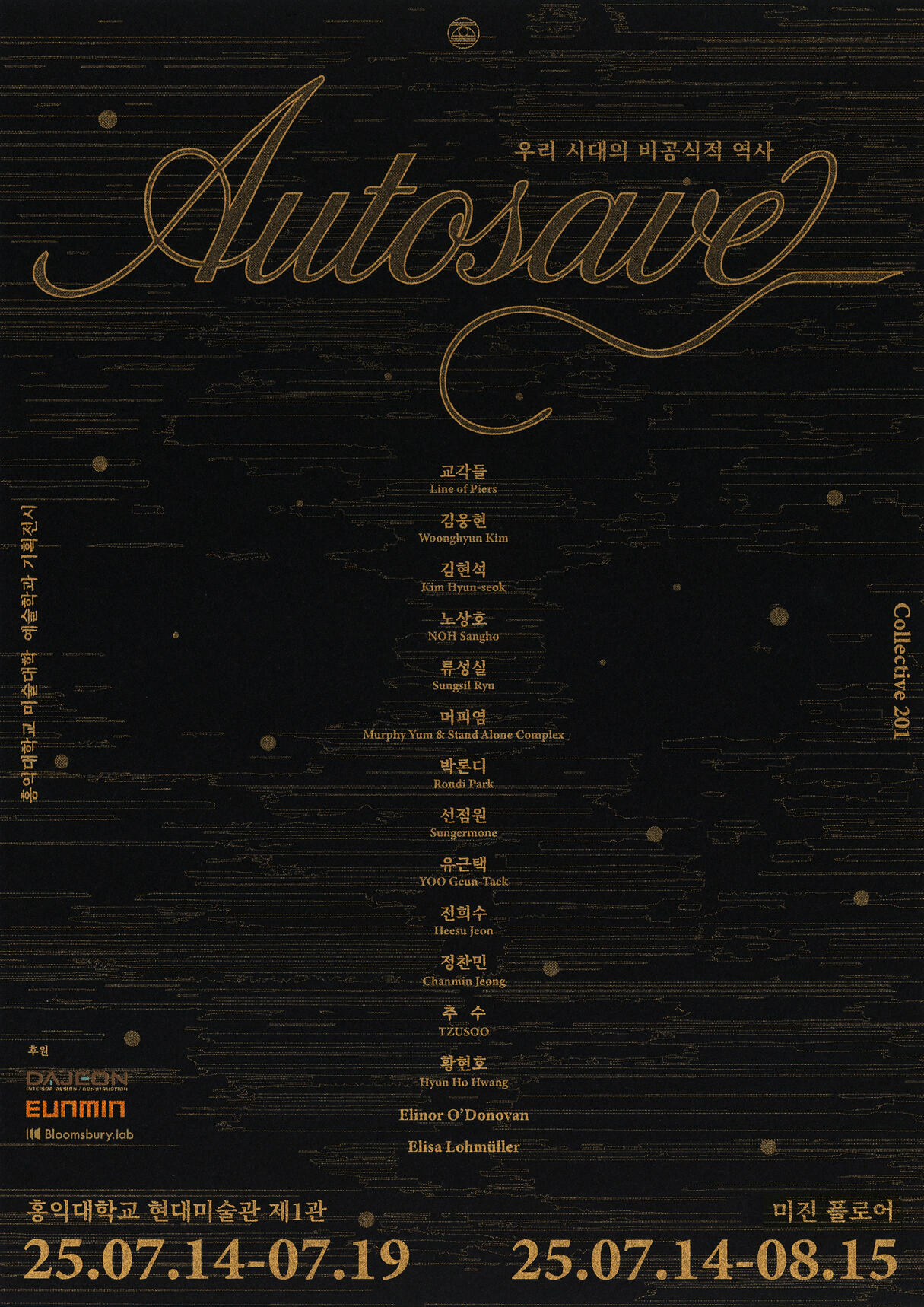

2025.07.14 - 2025.07.19 홍익대학교 현대미술관

2025.07.14 - 2025.08.15 미진 플로어

2025 《Autosave_》

기획 콜렉티브 201 (김효진, 강혜인, 권소연, 김나현, 김서영, 김영원, 민정범, 박민지, 박한비, 신서연, 이린, 이시원, 윤형민, 최재희, Sarah Bakker)

작가 교각들, 김웅현, 김현석, 노상호, 류성실, 머피염, 박론디, 선점원, 유근택, 전희수, 정찬민, 추수, 황현호, Elinor O’Donovan, Elisa Lohmüller

작은 손짓 하나로 수많은 이야기가 펼쳐진다. 짧은 순간 타인의 삶 속으로 들어가고, 동시에 디지털 세계에 자신의 사적인 일상을 공유한다. 눈 깜짝할 새 바뀌는 트렌드처럼, 모든 것은 고정되지 않고 유동적이다. 무엇을 보았는지는 빠르게 잊히지만, 그것은 분명히 ‘우리 시대’의 일부였다.불확실성과 과잉 정보 속에서 안정된 공동체 기억은 점차 해체되고 있다. 무엇을 함께 기억하고, 무엇을 공유하고 있는지조차 흐릿해진다. 스토리는 실시간으로 이름 모를 이들에게 공유되고, 브이로그는 파편적으로 재생산된다. 그러나 이러한 흐름 안에서도 여전히 우리를 잇는 미세한 감각은 존재한다. 이 감각은 지역과 문화권의 제약을 초월하는 보편적인 공감대를 형성하고, 얇은 유대의 층을 쌓아간다.변화 속에서 개인은 창작자이자 소비자로서, 비공식적 역사 서술의 주체가 된다. 개인의 기록은 사적 감정에 기반하거나, 다양한 시간대를 차용하고, 때로는 가상 세계를 반영한다. 무명의 개인들이 남긴 기록들은 하나의 역사적 사료로 기능하며, 과거 거대한 사건과 영웅을 중심으로 구성되던 서사를 대신해 새로운 시대의 초상을 그려낸다.본 전시는 그렇게 흘러가는 이야기들이 일시적으로 머무는 곳이자, 디지털 시대의 공동체적 감각을 저장하는 서버로 작동한다. 지금 이곳에 놓인 기록들은 새로 쓰이는 것이 아니다. 너무 익숙해서 별것 아닌 듯 무심히 지나쳤던 장면들이다. 우리가 일상의 단편으로 여겨버린 것일지라도 이미 켜켜이 축적된 것. 어쩌면 지금 이 시대를 가장 생생하게 증언하는 목소리일지 모른다.

https://www.instagram.com/reel/C7oopg4BDdE/?utmsource=igwebcopylink&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

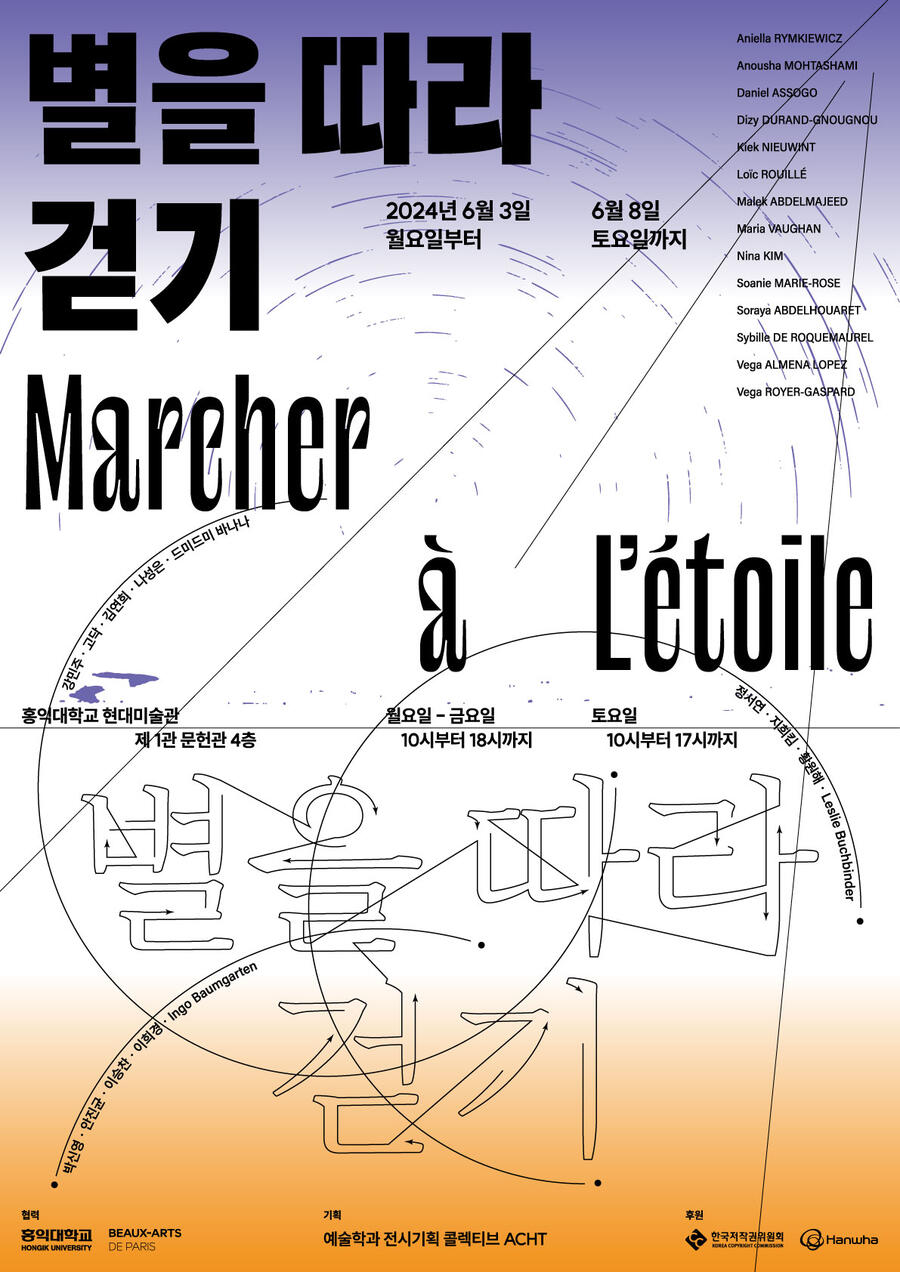

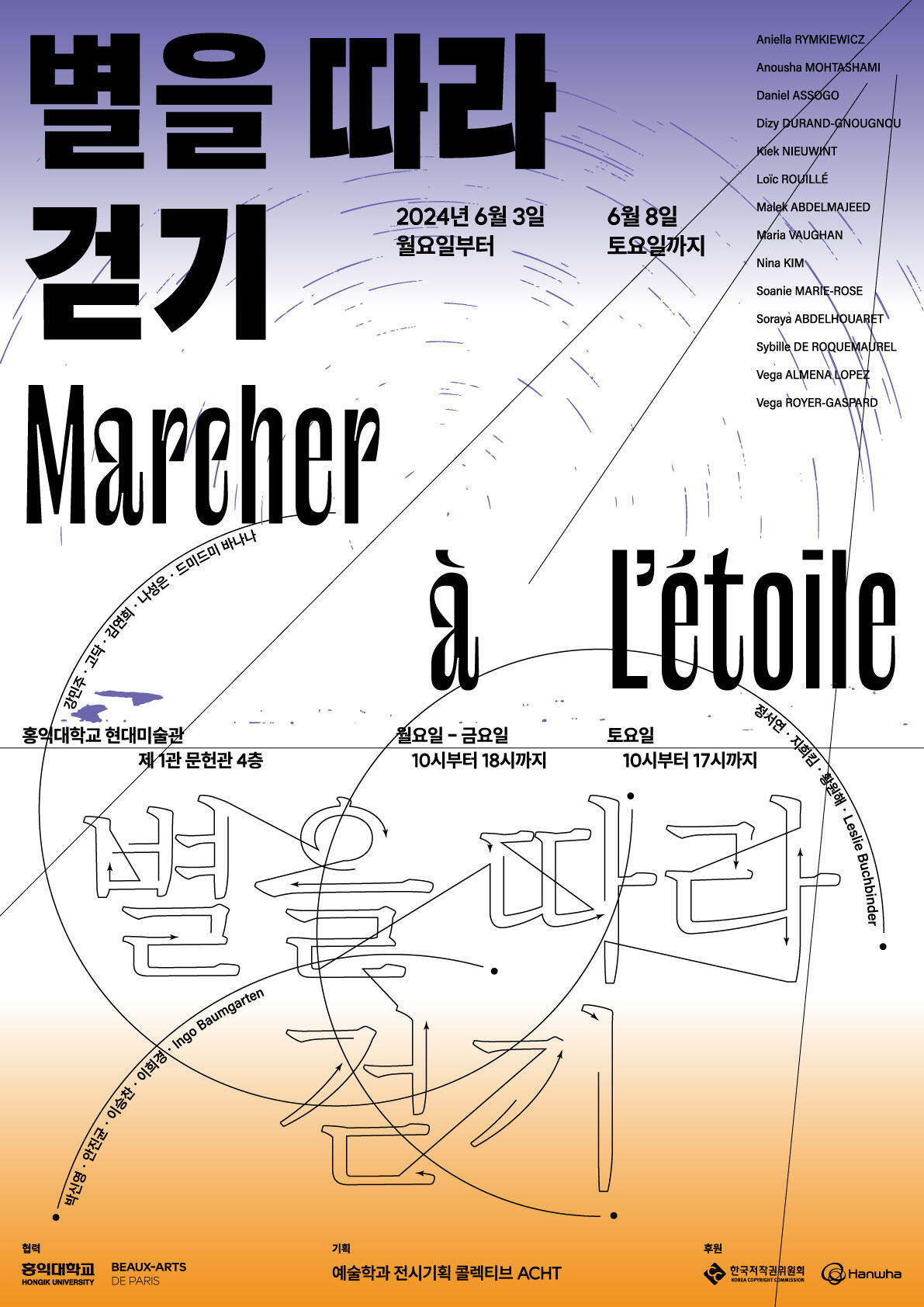

2024.06.03 - 2024.06.08 홍익대학교 현대미술관

2024 《별을 따라 걷기》

기획 콜렉티브 ACHT (이나경, 강규현, 김민지, 김해린, 박세진, 정서현, 주지후, 한다영)

작가 강민주, 고닥, 김연희, 나성은, 드미드미 바나나, 박신영, 안진균, 이승찬, 이희경, 잉고 바움가르텐, 정서연, 지희킴, 황원해, Aniella RYMKIEWICZ, Anousha MOHTASHAMI, Daniel ASSOGO, Dizy DURAND-GNOUGNOU, Kiek NIEUWINT, Loïc ROUILLÉ, Malek ABDELMAJEED, Maria VAUGHAN, Nina KIM, Soanie MARIE-ROSE, Soraya ABDELHOUARET, Sybille DE ROQUEMAUREL, Vega ALMENA LOPEZ, Vega ROYER-GASPARD

어둠이 내려앉은 사막, 동서남북은 의미를 잃고 눈앞엔 끝없는 모랫바닥만이 펼쳐져 있다. 이곳에서 우리는 오로지 하늘에 놓인 별에 의지한다. 이때 별은 하나의 길잡이일 뿐 목적지를 비춰주지 않는다. 그럼에도 우리가 별을 따라 걷는 것은 어쩌면 끝나지 않을 여정 속에서 뜻하지 않은 여로(旅路)와 마주할 그 순간을 고대하기 때문이다.프랑스의 사회학자 미셸 마페졸리(Michel Maffesoli, 1944~)에 따르면 인간은 무작정 다른 곳으로 떠나고자 하는 ‘방랑’의 욕구를 본성으로 가진다. 하지만 근대에 들어서며 ‘정착’이 인간 삶의 근간이 되는 절대적인 가치로 존재함에 따라 이 욕구는 억눌리게 되었다. 자기에게 주어진 것에 정착하기를 요구하는 정주(定住) 사회에서 유목민은 그저 사회의 경계를 벗어난 반역자이자, 탈선자일 뿐이다. 그러나 기술의 발전으로 확보된 ‘이동성’은 방랑에 대해 억압된 본성을 불러내었고, 점차 가속화되는 현대인의 유목화는 비선형적으로 부유하는 이들의 영원한 정착을 없앤다.노마디즘은 중심이 없어져 어떠한 것도 보장되지 않는, 불안정한 사회의 새로운 인식 틀이자 패러다임이다. 동시에 정주 사회에서 유목 사회로 급변하는 사회구조와 새로운 환경에 적응하기 위해 우리가 택한 생존방식이기도 하다. 세계의 불안정으로부터 예술의 동력을 얻어낸 노마드 예술가는 기호와 형식을 탐험하며 자신의 정체성을 끊임없이 생성하고 변화시킨다. 미술 작품 역시 더 이상 완결된 물체가 아니라 연속된 한순간으로, 한 궤적에 놓인 다양한 에피소드들을 연결하는 ‘봉합 지점’이 된다.별을 따라 움직이는 유목민은 자신만의 길을 만들며 걸어간다. 각자 다른 목적지를 향해 걸어가는 이들은 점(點)에 머물기도, 때로는 선(線)상에서 이동하기도 하며 무한한 가능성에 스스로를 내맡긴다. 규칙적이면서도 변덕스러운 발걸음 하나하나는 삶을 향한 적극적이고 주체적인 탐험에 대한 열정이 서려 있다. 본 전시는 모래와 별 사이를 계속해서 유랑하는 노마드 예술가의 여정으로 초대하여 그 아래에서 함께 걸어보기를 제안한다.

2023 《흑색표류기: 무지문맹(鵡知文盲)》

기획 박윤아, 김나경, 박교수, 박세형, 신유정, 오지민, 이한들, 정서연, 정승아, 박혜린, 송민형, 오혜주, 정미현, 조서현, 최유연

작가 박철찬, 송민철, 윤태준, 이주원, 황규민

감각하되 그것이 온전히 자신의 것이라 확신할 수 없고, 사고하되 그것을 점유할 수 없는 사람들. 본 전시는 이러한 문제 상황을 '문맹'으로 진단한다. 현대는 고도로 발전된 기술과 함께 끝없이 앞으로 나아가는 것처럼 보인다. 그러나 실상 우리는 준비 없이 거대한 광산 앞에 내던져진 것이나 마찬가지다. 광산이 내뿜는 빛은 우리 눈을 멀게 했고, 채굴되지 못한 보석들은 우리와 유리된 채 그저 그곳에 놓여있을 뿐이다. 즉, 현대의 개인은 산재한 정보의 일방적 범람이 곧 체화로 이어질 수 있다는 착각 속에 살아간다는 것이다. 타인이 이룩한 진보와 발전이 무분별하게 투여됨에 따라 개별자는 스스로의 취향과 방향성을 수립할 기회를 상실했다. 무의식을 침투당한 개인은 말하는 습관, 글쓰기 습관, 취향, 기호 등 많은 것들에 대한 주체적인 판단 능력을 잃어버리고 있으며, 실상 이들이 모인 사회는 퇴색과 쇠락의 늪으로 가라앉는 중일지 모른다.사전적 의미에서 문맹은 정보의 부재에 기인한 것이지만, "무지문맹"은 정보의 과다가 원인이라는 점에서 역설적이다. 한편 오늘날 이는 지극히 자연스러운 현상이다. 기술 집약체가 낳은 편리는 생산의 고충을 덜어주었지만, 무언가를 산출함에 앞선 신중과 숙고의 무게 또한 망각하게 했다. 더불어 자발적인 반성과 제련 과정의 삭제는 정보의 반복 재생산을 부추기고 있다. 그 속에서 흉내쟁이 앵무새처럼 덧없이 지식을 읊조리기만 하는 개인들은 주체적 자아를 잊은 채 부유하고 있다. 이는 명백한 문맹의 징후이나, 동시에 일상의 흐름 속이었기에 자각되지 않고 그저 고요히 우리 기저에 머물러 있었던 것이다.이처럼 배회하는 존재가 비로소 정착하는 순간은 문맹을 자각하는 때이다. 본 전시에서는 자각을 위한 이정표로써 예술을 제시한다. 예술은 빛 아래 그 자신을 모두 드러내면서도, 근원적으로 해명되지 않는 영역을 간직하고 있다. 이때 명쾌하게 하나의 답으로 귀결되지 않는 예술이 되려 공허와 부유의 산물로 보일지도 모른다. 하지만 작가에게 있어 작품이란 무한한 가능성 앞에 선택된 하나의 시각 언어이자, 그것이 현현한 논리적인 정식이다. 무한성에서 유영하는 개인이 그곳을 돌파하도록 하는 시각적 동력으로 작용한 셈이다. 관람자는 작품에 새겨진 또 다른 개별자의 흔적을 되짚으며, 본인만의 주체적 궤도 선정을 위한 기반으로 활용할 수 있게 된다. 이정표는 현재 위치를 명시하고 여러 목적지를 제시한다. 즉 하나의 길잡이로서 작용하지만, 명시된 정보를 어떻게, 그리고 얼마나 수용하는지는 관람자에게 달려있다. 누군가는 그 흔적을 좇을 수도, 새로운 방향을 찾을 수도 있기 때문이다. 그렇게 일부는 자신만의 해답에 도달할 것이고, 일부는 여전히 길을 잃은 채 표류할 것이다. 이정표의 시각적 정보로 현재의 위치를 자각할 수 있듯 관람자는 작품의 향유를 통해 문맹 상태를 자각할 수 있다. 그러므로 본 전시는 정보의 호수 속에서 길을 잃은—문맹 상태에 처한—사람들을 위한 길잡이이자 새로운 출발점이 되고자 한다. 본인의 행방을 자각하고 고민과 사유를 통해 올바른 방향으로 나아가길 바란다.

https://www.instagram.com/twohere_

https://neolook.com/archives/20220620d

2022.06.20 - 2022.06.25 홍익대학교 현대미술관

2022 《투 히어 : Two Here》

기획 이민영, 곽자연, 김소현, 김예은, 김이진, 남형우, 노한슬, 손민아, 심지현, 윤소정, 이채영, 최혁주

작가 김병주, 김성현, 김요인, 김현영, 박승순, 양숙현, 윤제원, 이빈소연, 임영주, 전형산, 정성진, 한지훈, 홍기하, 황혜정, 연단

디지털 기술의 발전으로 익숙하던 시간과 공간의 감각에 균열이 가기 시작한다. 미디어를 기반으로 한 가상이 인간 삶에 있어 그 영향력을 확장해 가고 있는 지금, 가상과 현실은 마치 서로를 만지고 있는 양손처럼 허구와 현실, 주와 객의 구분이 모호해진 채 연쇄적인 방식으로 얽혀 있다. 그러나 여전히 가상은 현실의 대척점에 있는 것으로 인식되며, 이러한 구분을 허물고자 했던 수많은 시도의 누적이 뒷받침되는 지금도 여전히 인간은 두 이질적인 세계 사이에서 자신을 어느 한쪽에 위치 짓지 못한 채 방황하는 존재로 읽히곤 한다. 두 세계의 경계에서 하나의 '여기'를 상정하고자 하는 분투는, 가상과 현실 사이에서 반복되는 전환의 경험을 벗어나야 하는 불안정한 상태로 느끼게 한다.인간은 끊임없이 이행하는 존재이다. 물질계와 가상계, 그 사이에서 무엇을 경험할지 결정하는 것은 다름 아닌 이행자 인간의 욕망과 의지다. 이때 현실을 구성하는 것은 이분법적 구분에 의해 선별된 하나의 실재가 아닌, 그 모든 것을 포괄하는 삶의 운동 자체이다. 인간은 욕망이 추동하는 대로, 현실과 가상 또는 그 너머 어딘가를 오가며 두 세계 모두를 자신의 터전으로 갖는다. 우리가 경험하는 그 순간이 바로 '여기'가 되며 더 이상 가상 – 현실의 경계에서 불안하게 휘청거리는 상태는 극복의 대상이 될 수 없다. 전시장에서 관람자는 회화와 조각, 설치, 디지털아트와 사운드아트 그리고 연극이라는 다양한 장르의 예술과 유기적으로 마주하게 된다. 때로는 같은 시공간을 점유하고 있다는 현전의 감각을, 때로는 공간을 초월한 가상의 세계로 확장됨을 느끼며 관람자는 가상-현실을 넘나드는 현대적 삶의 본태를 예술적 체험을 통해 지각할 수 있다.기술의 발전은 이전까지의 믿음 체계에 대한 균열과 단절을 불러오기에, 오늘날 우리가 막연히 느끼는 현대적 불안증은 새로운 기술의 도입에 필연적으로 수반되는 과정일 것이다. 안정적이던 상태에 낯선 새로움을 맞이하는 과도기적 시점에서, 우리는 예술이라는 방법으로 현시점 인간이 마주한 새로운 '여기'의 감각을 이야기하고자 한다. 가상과 현실 중 하나의 세계에 인간을 위치 짓고자 하는 분투를 멈추고, 삶이 안착이 아닌 이행의 과정임을 발견할 때, 비로소 무한한 '여기'의 가능성이 열린다. 이행자 인간은 그렇게 세계를 자유롭게 오고 가며, 생명의 증거를 내보이듯 욕망을 발산한다. 안착할 수 없음을 인정할 때, 인간의 욕망은 창조적 동력이 되며 세계를 확장하는 증식 운동을 계속한다. 가상과 현실의 끊임없는 전환은 더 이상 두려움의 대상이 아닌, 생동하는 가능성의 '여기'가 된다.

https://www.instagram.com/onto_cartography/

https://neolook.com/archives/20210628b

2021.06.28 - 2021.07.02 홍익대학교 현대미술관

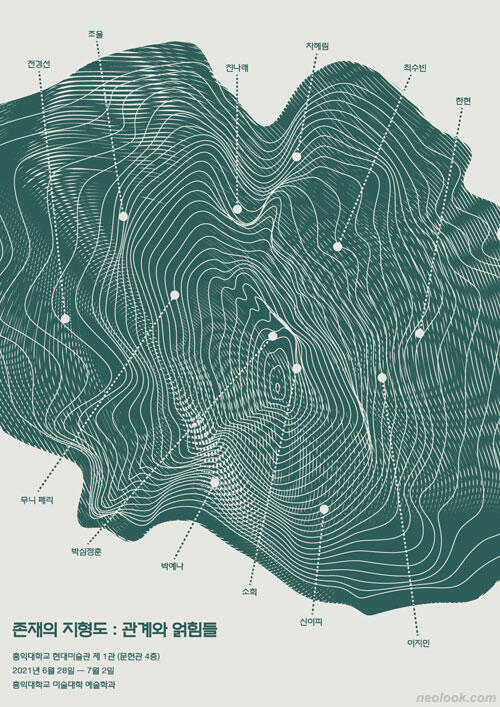

2021 《존재의 지형도: 관계와 얽힘들》

기획 팀 MWM (이선화, 김은비, 권은결, 권홍은, 문채원, 민지수, 이영현, 임은수, 윤태균, 장유진, 정보은, 조원영, 차지원)

작가 무니 페리, 박심정훈, 박예나, 소희, 신이피, 이지민, 전경선, 조율, 진나래, 차혜림, 최수빈, 한현

지구 표면을 일정한 비율로 줄여 평면에 나타낸 그림인 지도에는, 특권적 관찰자의 입장에서 세계를 바라보는 인간의 시선이 내재되어 있다. 인류가 발 딛고 있는 존재론적 토대를 의심하며 시작된 이번 전시는 지도 바깥에서 그 내부를 내려다보는 권위적인 시선에서 벗어나 지도 속으로 걸어 들어가기를 제안한다. 이때 우리가 근대를 거치며 비대해진 자의식을 포기하고 지도의 축척만큼 작아지고자 시도한다면, 새롭게 발견한 지도 속을 유영하는 상상도 가능할 것이다.이 지도 위 모든 물질적 존재자는 불확정적인 상태에서 무작위로 운동하며, 스스로를 변화시키는 동시에 자신과 얽힌 다른 존재자를 변화시킨다. 인간도 이와 같은 물질적 얽힘 속에 있는 수행적 존재이다. 이러한 관점에서 인간과 비인간을 비롯한 모든 물질 사이에는 절대적이고 근원적인 경계가 성립되지 않는다.물질은 저마다 상이한 방식대로 수행을 전개한다. 그 운동이 그리는 궤적은 평평한 표면 위 균질적인 형태로 드러나지 않는다. 본 전시에서는 모든 물질을 인간 주변에 늘어놓고 평평한 것으로 치부하기보단 작가들이 포착한 수행적 존재와 그들 간의 복잡한 관계성 자체에 주목하고자 한다. 수행적으로 그리고 관계적으로 구성되는 인간과 비인간 존재자의 뒤얽힘을 인지할 때, 비로소 새로운 “존재의 지형도”는 펼쳐질 것이다.

https://www.instagram.com/_onthroughin/

https://neolook.com/archives/20200630g

2020.06.30 - 2021.06.30 온라인 전시

2020 《clickscrollzoom.com》

기획 Onthroughin

작가 .pic(노상호&전현수), 김모니카, 김보원, 김현욱, 남하연, 남현욱, 박수형, 봉예원, 신은주, 연나연, 연소영, 오희원, 윤지호, 윤태준, 윤혜원, 이영욱, 이유진, 이준사, 이준서, 이휘향, 이희준, 조형윤, 주예린, 최고은, 황승현

당신이 서있는 그곳이 어디든, 『clickscrollzoom.com』에서 당신은 클릭(click)하여 전시장에 입장하고 스크롤(scroll)하여 유람하며 줌(zoom)하여 작품을 확대하여 감상한다.'포스트 코로나(post corona) 시대'에 새로운 유형의 전시장으로서 웹을 제시한 이번 전시는 우리에게 익숙한 일상의 행위를 작품 감상법으로 제시한다. 관람객의 자유로운 행위에 따라 작품은 클릭되어 떠오르고, 스크롤되어 순식간에 지나가기도 하며, 줌 인(zoom-in)되어 낱낱이 파헤쳐 질 수도 있다.전 지구적으로 전염병이 유행하면서 미술계에도 변화가 일어났다. 그 어느때보다 비대면 플랫폼을 활용한 전시가 많이 등장하게 된 것이다. 그러나 실제 전시의 일종의 조력자로 존재하던 웹 전시장은 물리적인 예술 체험이 어렵다는 한계점에 부딪혔다. 때문에 '물리적 전시의 대안책' 혹은 '작품 아카이빙 장소'로 존재하는 것이 일반적이었다.그러나 『clickscrollzoom.com』은 이러한 한계를 오히려 웹의 특성을 극대화함으로써 극복하려 한다. 본 전시는 작품을 'click', 'scroll', 'zoom'을 기준으로 분류하여, 물리적 공간에서 작품을 맞이하는 관람객의 시선과 발걸음을 평소 자연스럽게 행했던 인터렉션으로 치환한다. 이를 통해 물리적 전시장의 관람객은 익명의 개인으로 어느곳에서나 전시에 입장할 수 있고, 자유롭게 웹 공간을 돌아다니며 관람할 수 있게 된다. 이번 전시가 물리적 공간성을 상실한 웹 전시장에서의 작품은 어떻게 관람객에게 다가갈 수 있을지에 대한 하나의 실마리가 되기를 기대한다.

2023 《흑색표류기: 무지문맹(鵡知文盲)》